Penulis: Muhamad Sofi Mubarok (Ketua Tim Akademik MQKI 2025/Wakil Sekretaris Dewan Hakim MQKI

Perdebatan mengenai Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) sejatinya merupakan kelanjutan dari dialektika panjang tentang posisi Pesantren dalam konstelasi pendidikan Islam di Indonesia. MQK tidak sekadar hadir sebagai arena kompetisi yang memperlihatkan pertarungan intelektualitas santri, melainkan juga sebagai forum interaksi akademik yang menyatukan berbagai tradisi Pesantren. Ia berfungsi ganda: sebagai ruang silaturahmi antarpesantren dan sebagai wadah artikulasi identitas kolektif Pesantren sebagai subkultur–sebagaimana diungkapkan Gusdur–dengan sistem nilai, tradisi, dan epistemologi yang khas (Wahid, 1987). Dengan demikian, MQK tidak dapat direduksi hanya pada dimensi lomba, melainkan harus dibaca sebagai representasi kultural-intelektual Pesantren dalam ruang publik.

Dasar pelaksanaan MQK jelas dan terukur; ia dirancang untuk menguji kompetensi santri-mahasantri dalam menguraikan kandungan teks klasik ulama Abad Pertengahan. Kitab-kitab tersebut tidak hanya berisi khazanah hukum Islam (fiqh/ushul fiqh), tetapi juga meliputi hadis/ilmu hadis, tafsir, akidah, hingga tasawuf. Kompetisi ini menuntut santri menampilkan kemampuan multi-dimensi: mulai dari membaca teks Arab gundul (tanpa harakat), menerjemahkannya dengan presisi, hingga menganalisis konteks sosiologis, historis, dan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Dalam bidang tafsir misalnya, santri ditantang mengidentifikasi kerangka metodologis yang digunakan mufasir serta menjelaskan implikasi ideologis dari tafsir tertentu, apakah cenderung melanggengkan subordinasi atau justru mengafirmasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender. MQK, dalam hal ini, melatih santri tidak hanya berpikir normatif, tetapi juga kritis dan reflektif.

Inovasi Pesantren dan Ruang Kontemporer

Penting dicatat, MQK tidak berhenti pada reproduksi keilmuan klasik, melainkan merespons kebutuhan kontemporer. Kehadiran Majelis Risalah Ilmiyah menjadi contoh transformasi epistemologis tersebut. Santri didorong menulis karya ilmiah berbasis Kitab Kuning, namun dengan perspektif isu-isu aktual seperti ekoteologi, perdamaian global, multikulturalisme, hingga agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penggunaan aksara Pegon dalam penulisan menegaskan keberpihakan Pesantren terhadap pelestarian kearifan lokal, sembari membuktikan kemampuan santri menjembatani warisan tradisi dengan tantangan modernitas. MQK, melalui risalah ilmiyah, menegaskan bahwa Kitab Kuning tetap relevan sebagai instrumen membaca dan menafsirkan problematika global.

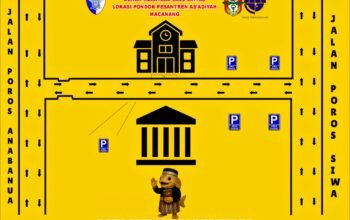

Tak cukup dengan risalah, MQK juga menghadirkan Debat Qanun sebagai simbol keterbukaan Pesantren terhadap wacana hukum dan konstitusi kontemporer. Semula hanya berupa ekshibisi pada MQK 2017 di Pesantren Balekambang Jepara, Debat Qanun kemudian dikukuhkan sebagai cabang resmi pada MQK VII (2023) di Pesantren Sunan Drajat Lamongan dan MQK VIII (2025) di Pesantren As’adiyah Wajo. Kehadiran cabang ini menegaskan bahwa Pesantren tidak asing dengan diskursus kenegaraan, melainkan memiliki otoritas epistemik untuk menafsirkan hukum dalam perspektif Kitab Kuning. Dengan demikian, MQK menjadi wahana untuk memperlihatkan bahwa Pesantren, melalui santrinya, mampu menempatkan diri sebagai aktor dalam perbincangan hukum, konstitusi, dan tata kelola masyarakat modern.

Dalam keseluruhan spektrum tersebut, MQK dapat dipahami sebagai standar kompetensi santri. Ia berfungsi untuk mengukur, menyeleksi, sekaligus mengafirmasi kapasitas santri sebagai intelektual par excellence yang berakar pada tradisi sekaligus terbuka terhadap modernitas. Zamakhsyari Dhofier (1982) menegaskan bahwa Kitab Kuning adalah ruh Pesantren; Martin van Bruinessen (1995) melihatnya sebagai simbol otoritas ulama tradisional yang menjaga kesinambungan turats; sementara Azyumardi Azra (1994) menunjukkan bahwa jaringan ulama Nusantara telah lama menjembatani tradisi keilmuan lokal dengan khazanah Islam global. MQK, dalam bingkai ini, merupakan pelembagaan warisan tersebut—ia menjaga kesinambungan tradisi, mengafirmasi otoritas Pesantren, dan menghadirkan epistemologi Islam Nusantara sebagai alternatif yang kredibel bagi percaturan intelektual dunia Islam.

Kaderisasi Ulama Masa Depan

MQK dalam perspektif epistemologis juga dapat dipahami sebagai instrumen kaderisasi ulama (al-takwin al-‘ilmî wa al-da‘wî) yang mengintegrasikan otoritas teks klasik dengan kebutuhan aktual umat. Kompetisi ini tidak sekadar menampilkan kecakapan membaca Kitab Kuning, tetapi menempatkan santri pada proses formasi intelektual yang lebih kompleks. Melalui MQK, terjadi penyaringan alamiah terhadap figur-figur yang kelak akan memikul otoritas keulamaan. Mereka yang mampu mempertahankan ketepatan qirâ’ah, keluasan tafsir, dan kecermatan kontekstualisasi diproyeksikan menjadi representasi ulama baru yang memiliki legitimasi ilmiah dan sosial.

Urgensi MQK dalam menjaring calon ulama semakin jelas ketika ditautkan dengan kompleksitas tantangan zaman kontemporer. Ulama masa depan tidak hanya dituntut menguasai turâth, tetapi juga mengartikulasikan respons teologis, kekuatan nalar fiqhiyah serta kaidah-kaidah ushuliy–maqashidiy, maupun etis terhadap isu global seperti krisis ekologi, disrupsi digital, kesenjangan sosial, hingga problem epistemologi modern. MQK menjadi wahana praksis yang melatih santri untuk bertransformasi dari sekadar pembaca teks menjadi aktor epistemik yang sanggup menyusun narasi keilmuan kontekstual. Dengan demikian, MQK dapat diposisikan sebagai laboratorium kaderisasi ulama yang berorientasi pada ijtihâd fi al-waqi‘, yakni keberanian merumuskan jawaban hukum dan moral yang berpijak pada realitas tanpa melepaskan akar tradisi. Istilah ini terhimpit pada struktur adagium al-ashalah wal-tajdid; upaya menjaga orisinalitas tradisi namun adaptif terhadap semangat reformis dan pembaharuan.

Tak berlebihan rasanya jika disimpulkan bahwa MQK merupakan laboratorium yang tidak hanya mencetak ulama dengan kecakapan intelektual, melainkan juga menginternalisasi nilai etika kepemimpinan. Kompetisi yang diwarnai adab ilmiah, penghormatan terhadap teks, dan kesantunan dialektika menegaskan bahwa standar keulamaan di Pesantren bukan semata-mata kapasitas intelektual, tetapi juga integritas moral. Hal ini sejalan dengan karakteristik Pesantren yang sejak awal menempatkan akhlaq al-karîmah sebagai inti pendidikan. Oleh karena itu, MQK dapat dilihat sebagai arena institusional yang menyeimbangkan antara pembentukan otoritas ilmiah dan pengokohan integritas etis calon ulama.

Akhirnya, MQK berfungsi sebagai refleksi kesinambungan tradisi ulama Nusantara yang telah terbentuk sejak abad-abad lampau. Azyumardi Azra (1994) menegaskan bahwa jaringan ulama Nusantara menjadi penyangga legitimasi Islam di kawasan Asia Tenggara dengan menghubungkan otoritas lokal dengan khazanah global. MQK menegaskan kesinambungan itu dalam bentuk modern, menghadirkan santri-santri terbaik yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan keilmuan. Dengan demikian, MQK bukan hanya kontestasi keilmuan, tetapi juga mekanisme strategis untuk memastikan reproduksi ulama yang otoritatif, moderat, dan relevan bagi peradaban Islam Nusantara di masa mendatang. []